近日,江南大学机械工程学院赵凯副教授联合挪威科技大学、瑞典乌普萨拉大学科研人员,在金属材料晶间断裂机制研究领域取得重要进展。其研究成果 “An extended Rice model for intergranular fracture” 正式发表于力学领域学术期刊《International Journal of Mechanical Sciences》。赵凯副教授为第一作者及共同通讯作者。

随着纳米结构材料在微电子、高端装备制造等领域的广泛应用,如何平衡材料强度与断裂韧性成为制约其发展的核心难题。根据霍尔 - 佩奇定律,晶粒细化虽能显著提升金属强度,但大量晶界的存在会成为断裂敏感位点,增加脆性断裂风险。传统 Rice 模型虽可预测单晶材料的裂纹扩展行为,却因未考虑晶界局部结构演变与位错塑性的耦合作用,无法准确描述纳米晶材料的晶间断裂过程,建立更贴合实际应用场景的理论模型迫在眉睫。

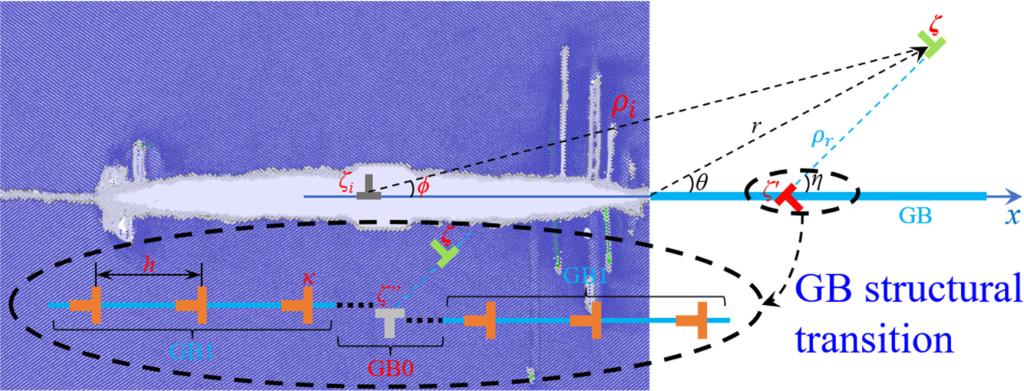

针对这一挑战,该团队采用“理论建模 - 原子模拟 - 机制验证”的系统性研究思路,深入探究了体心立方铁双晶中对称倾斜晶界的断裂行为。研究团队首先突破经典模型局限,在 Peierls 型 Rice-Beltz 模型基础上,创新性引入晶界结构转变能项,构建了可预测晶界裂纹位错发射最概然应力强度因子(SIF)的半解析框架。该框架通过耦合过渡态理论,成功量化了加载速率与温度对临界动态应力强度因子(KIc(t))的影响,解决了传统 Rice 模型因忽略局部场效应而低估 KIc 的关键问题。

为验证理论模型的有效性,团队开展了大规模分子动力学(MD)模拟。模拟结果显示,晶界的存在可通过结构转变显著改变塑性事件激活所需的应力强度因子。同时,原子模拟与理论模型均证实,动态临界应力强度因子 KIc(t)随加载速率升高而增大,进一步验证了晶界结构转变能对断裂模式的调控作用。

图:沿晶断裂的位错发射机制