近期,我校生物工程学院邓禹教授课题组在多胺生物合成驱动二氧化碳捕获方面取得重要进展,研究成果"Polyamine biosynthesis-driven CO2capture for sustainable applications"正式发表于Chemical Engineering Journal(IF=13.2)。

二氧化碳(CO₂)是一种主要的温室气体,其大量排放正引发全球变暖、极端天气等严峻的气候问题。尽管化石燃料的燃烧是CO₂的主要来源,但生物过程同样在全球碳排放中占据重要比例。特别是生物呼吸、生物氧化等自然或人工生物活动所产生的CO₂,具有排放分散、持续释放的特点,使得传统捕集技术在实际应用中面临效率低、成本高等挑战,成为当前减排工作的一大难题。例如,快速发展的生物基多胺——戊二胺(Cadaverine),目前主要通过微生物催化L-赖氨酸的脱羧反应获得。该工艺以可再生资源为原料,虽然具备绿色制造优势,但其在合成过程中每转化1摩尔赖氨酸即伴随释放1摩尔CO₂,形成显著的碳排放压力。据估算,全球戊二胺年产能所产生的CO₂排放已超过24万吨,相当于约5万辆汽油车的年排放量。由于这类CO₂排放具有典型的生物源排放特征——分布广、浓度低、难以集中回收,在实际工业应用中往往直接排入环境,进而削弱了生物制造的可持续性优势。随着生物制造产业规模不断扩大,对其环境友好性提出了更高要求,亟需探索能够同步捕集并利用其反应过程中释放CO₂的策略,从源头提高碳利用效率,减少碳足迹。

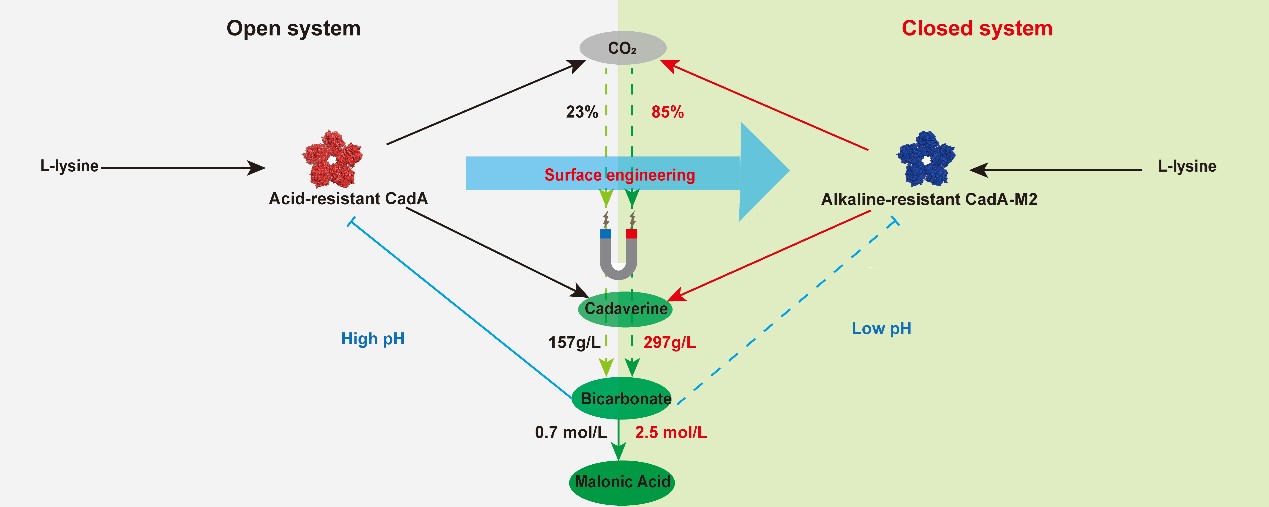

针对上述问题,江南大学生物工程学院邓禹教授课题组提出了一种将戊二胺高效生物合成与自驱动原位CO₂捕获相结合的创新策略。该策略的核心在于对赖氨酸脱羧酶(CadA)进行理性改造,构建出耐碱性更强、催化效率更高的突变体CadA-M2。该突变体在pH 7.0–10.0范围内展现出优异的酶学性能,表现为最低的Km值与最高的kcat/Km值。在此基础上,研究团队利用CadA-M2开展全细胞催化实验,在5L密闭式生物反应器中实现了297.0 g/L的创纪录戊二胺单批次产量。更为重要的是,反应过程中约85%的CO₂以碳酸氢盐形式被原位捕获,显著减少了碳的外排放。进一步地,研究将捕获的碳源引入工程化解脂耶氏酵母体系,实现了向高附加值C3有机酸——丙二酸的生物转化。该过程将CO2捕获与多胺生物合成相结合,提高了二氧化碳固定效率,并实现了有价值化学品的可持续生产,为减少生物源二氧化碳排放提供了有希望的解决方案,并为生物制造和可持续发展提供了创新途径。

CO₂原位捕获耦合多胺高效生物合成

通讯作者为邓禹教授和李国辉副研究员,我校2022级博士研究生李丑强为第一作者。此研究工作得到了国家重点研发计划(2022YFA0911800)、国家自然科学基金(22478156)、江苏省自然科学基金(BK20220089)等资助。

近年来,邓禹教授团队主要从事利用微生物生产高值产品的代谢工程、合成生物学、系统生物学研究,围绕化工“卡脖子”单体,在乙醇酸、葡萄糖二酸、丙二酸、丁二酸、丁二胺、戊二胺、己二胺等单体上均取得突破,相关研究成果已发表在Advanced Science(2025、2024)、Chemical Engineering Journal (2025)、Bioresource Technology (2024)、ACS Catalysis(2023)、ACS Sustainable Chemistry & Engineering(2023)、Metabolic Engineering(2022、2021)、Nucleic acids research (2020)等本领域权威期刊,并在知名企业推广应用。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894725061455