10月15日下午,集成电路学院第十七期IC科技论坛在A116报告厅顺利举行。本次论坛邀请东南大学集成电路学院李力一教授担任主讲嘉宾,学院院长顾晓峰教授主持,学院教师及研究生共同参会并围绕先进封装领域的前沿技术与创新成果展开深入探讨交流。

李力一教授以“先进封装技术的多学科交叉问题”为主题,从封装趋势、核心工艺技术及技术优势三大维度,深入剖析先进封装技术的发展脉络与实践突破,为现场师生带来前沿学术分享。李力一教授指出,先进封装技术正沿着“互连节距微缩”的轨迹持续演进,从1970年代毫米级的引线键合技术,逐步发展至百微米、十微米时代,再到如今的三维微米与纳米时代,芯片接口密度实现跨越式提升,已形成适用于 Chiplet(芯粒)封装的技术体系。在封装架构方面,三维集成成为 AI 时代大算力芯片的关键支撑技术,封装设计模式也从传统单芯片设计转向多芯片 - 封装系统协同设计。在封装工艺与技术方面,李力一教授详细解读了 2.5D 与三维封装两大核心方向。据悉,2.5D 封装通过硅转接板实现多芯粒水平高密度集成。其中,凸点、TSV(硅通孔)和 RDL(重新布线层)构成芯粒集成的关键互连结构,垂直方向依靠凸点 / 焊盘与 TSV 实现互连,水平方向则通过 RDL 传导信号,三者的微缩技术成为行业竞争的核心战场。三维集成技术通过芯粒垂直堆叠互连,突破了单片集成面积的物理限制,被视为后摩尔时代的重要发展趋势。

李力一教授还介绍了其团队在硅通孔工艺上取得显著进展,据悉,其团队已实现 3μm 直径、20:1 高深宽比的高均一度刻蚀,开发了 ALD、Eless 等新型种子层沉积工艺,成功完成 20:1 TSV 的完全填充,并建立了完善的器件可靠性测量体系。混合键合技术方面,团队以大马士革结构加工、活化及对准键合为核心,通过设计、设备、工艺、材料的原子级协同优化,破解了 “对不准、连不上” 的关键工艺难题,实现重要突破,彰显了国内高校在先进封装设备与工艺整合方面的领先实力。

此次报告不仅系统梳理了先进封装技术的发展现状与核心突破,更凸显了多学科交叉融合在技术创新中的关键作用。在互动提问环节,现场师生围绕高深宽比刻蚀应用、3D集成检测技术、封装工艺对芯片性能的影响等问题展开深入探讨。针对“电子封装技术”专业人才培养,李力一教授建议,首先可从性价比高的器件研究入手,强化工艺整合能力以提升成果转化效率,其次加强校企合作,让学生全面了解产业链全流程工艺,再者,通过裸片观察等实践方式,帮助学生直观掌握材料性质。

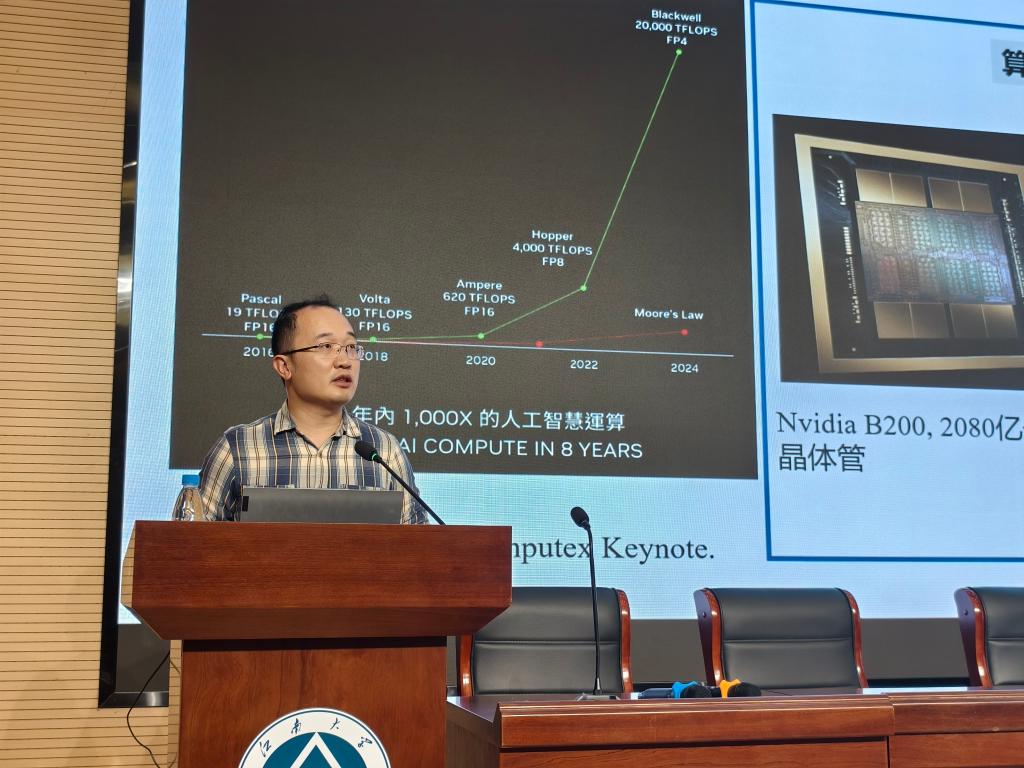

东南大学集成电路学院李力一教授担任论坛主讲嘉宾

参会师生与嘉宾探讨交流(一)

参会师生与嘉宾探讨交流(二)

参会师生与嘉宾探讨交流(三)

活动现场