【中国社会科学报12月28日】

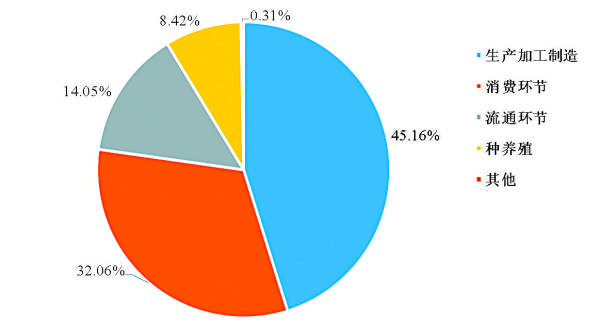

2017年食品安全风险在供应链上的分布

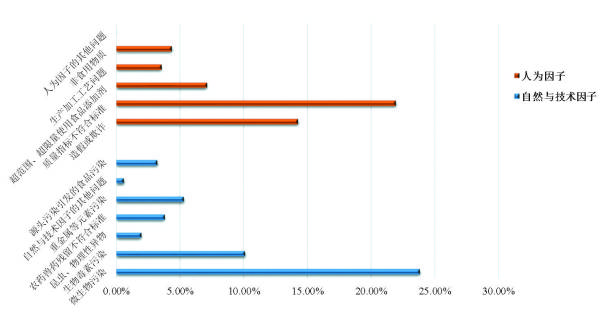

2017年发生的食品安全事件的风险因子分布与占比

研究国内主流媒体报道的食品安全事件,对防范未来的食品安全风险、遏制食品安全事件的发生具有重要价值。本报告采用由江南大学食品安全风险治理研究院自主开发的具有自主知识产权的大数据挖掘工具,重点挖掘研究了2017年我国大陆地区主流网络舆情所报道的已发生的食品安全事件。研究发现,2017年业已发生的食品安全事件具有如下基本特征。

1.数量呈下降态势但仍处于相对高发期。2017年,国内主流网络舆情报道的全国食品安全事件数量达19603起,平均每天发生约53.7起,相比于2016年呈小幅下降。进一步分析发现,2008—2017年的十年间由主流网络舆情报道的全国食品安全事件数量达408000起,平均每天发生约111.8起。由此可见,2017年每天发生的食品安全事件虽然大大低于2008—2017年间的平均数,但仍然相对较高。

2.食品安全事件主要发生在生产加工环节。2017年,已发生的食品安全事件主要集中于食品生产与加工环节,发生量占总量的45.16%,其次分别是消费环节、流通环节和种养殖环节,事件发生量分别占总量的32.06%、14.05%、8.42%。与2016年相比较,2017年在各环节发生的食品安全事件占比上下波动较大,波动最大的为生产加工制造环节,下降21.75%。其次为消费环节,增加了10.88%。最后为流通、种养殖环节,分别增加了2.98%、2.93%。需要说明的是,2017年发生的食品安全事件在供应链上的分布与2008—2017年间的总体格局并没有根本性的变化,说明最近十年来我国发生的食品安全事件在供应链上的分布具有相对的稳定性。

3.大众化食品是事件发生量最多的食品。2017年,食品安全事件发生量最多的食品种类依次分别为食用农产品(4031起,20.56%),淀粉及淀粉制品(1820起,9.28%),饮料(1517起,7.74%),调味品(1268起,6.47%),肉制品(1197起,6.11%),食糖(1137起,5.80%),粮食加工品(1103起,5.63%),食用油、油脂及其制品(1065起,5.43%),这与2008—2017年间发生的事件数量最多的食品种类几乎没有差异,且食用农产品的食品安全事件发生率都远远高于其他类食品。因此,必须严格监控食用农产品的安全质量。

4.除西藏外,30个省、自治区与直辖市均不同程度地发生了食品安全事件。2017年,30个省、自治区与直辖市发生食品安全事件数量排名前六位的分别为北京(1757起,8.96%)、宁夏(1720起,8.77%)、上海(1484起,7.57%)、广东(1430起,7.29%)、浙江(1071起,5.46%)、山东(1053起,5.37%);排名后五位的省区分别为甘肃(154起,0.79%)、云南(146起,0.74%)、海南(114起,0.58%)、新疆(109起,0.56%)、内蒙古(2起,0.01%)。这与2008—2017年间食品安全事件发生量的区域分布虽有一定的差异性,但总体格局变化不大。需要说明的是,北京、山东、广东、上海、浙江等区域的食品安全事件发生量大的主要原因,是这些经济社会比较发达的区域人口集聚且流动性大、所需食品的外部输入性强,尤其是食品安全信息公开状况相对较好,也更为国内主流媒体所关注,因此为媒体所报道的食品安全问题就相对更多。

5.人源性因素是事件发生的最主要因素。在2017年发生的食品安全事件中,由于造假或欺诈、质量指标不符合标准、超范围和超限量使用食品添加剂、生产加工工艺问题、添加使用非食用物质等人为特征因素造成的食品安全事件占发生事件总数的51.21%。相对而言,自然特征的食品安全风险因素引发的食品安全事件仍然相对较少,占发生事件总数的48.79%。在人为特征因素引发的食品安全事件中,质量指标不符合标准的事件数量最多,占事件总数的21.96%,其他依次为造假或欺诈(14.26%)、超范围或超限量使用食品添加剂(7.12%)、添加使用非食用物质(4.35%)、生产加工工艺问题(3.53%)等。在自然特征因素引发的食品安全事件中,微生物污染产生的食品安全事件最多,占事件总数的23.83%,其余依次为生物毒素污染(10.11%)、重金属等元素污染(5.29%)、农药兽药残留不符合标准(3.79%)、源头污染引发的食品污染(3.22%)等。与2008—2017年间引发食品安全事件因素相比较,人为特征因素造成的食品安全事件占比有了较大幅度的下降,但人源性风险占主体的这一基本特征难以在短时期内发生根本性改变,由此决定了我国食品安全风险防控的长期性与艰巨性。

包括发达国家在内的世界各国均不同程度地发生食品安全事件。课题组认为,现阶段我国食品安全事件的成因十分复杂,最主要包括重金属、地膜与畜禽粪便污染、农兽药残留超标等源头污染导致的自然性风险前移,“小、散、低”为主的生产供应主体组织形态、诚信和道德的缺失、经济处罚与法律制裁不到位导致的人源性风险高发等。因此,当下食品安全风险治理应重点关注以下四个方面。

1.持续加大源头治理力度。食品安全风险治理必须把住农产品生产的源头环节,治土治水,依托新型经营主体,集中连片推进化肥农药减量控害增效;依靠技术创新,突破现有土壤污染修复技术成本高、周期长、难度大的困难,加快土壤污染的综合治理;以县(市)为单位,分类指导,科学规划,建设区域性畜禽粪便集中处理与资源化利用中心,完善畜禽粪便收集处理社会化服务体系。与此同时,以新型经营主体为重点,推进农产品生产标准化。

2.持续依法提高食品安全“违法成本”。必须依法处置与严厉打击人为因素导致的食品安全问题,特别是造假、欺诈、超范围超限量使用食品添加剂、非法添加化学品、使用剧毒农药与禁用兽药等犯罪行为,坚决铲除制假售假的黑工厂、黑作坊、黑窝点、黑市场,营造食品生产经营主体不敢、不能、不想违规违法的常态化体制机制与法治环境。推进基于食品供应链全程体系的无缝监管,健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点环节监管为补充、以信用监管为基础的新型食品安全监管机制。协同监管部门与司法部门的力量,大力发展行业性社会组织,完善公众参与举报、企业内部吹哨人制度等,形成食品安全风险社会共治格局;鼓励制定实施具有地方特色、操作性强的法律规章,形成上下结合绵密规范的法治体系。

3.不断完善风险监管能力。在新一轮食品安全监督体制改革中,着眼于完善食品安全风险治理体系,致力于提升风险治理能力。要重点优化省、市、县(市)政府相关监管部门间的职能,形成事权清晰、责任明确,属地管理、分级负责,覆盖城乡的食品安全监管体制。重心下移,优先向县及乡镇街道倾斜与优化配置监管力量与技术装备,形成横向到边、纵向到底的监管体系;以县级行政区为单位,分层布局、优化配置、形成体系,基于风险的区域性差异与技术能力建设的实际,合理配置有限的监管资源与力量,强化县级技术支撑能力建设,将地方政府负总责直接落实到监管能力建设上。

4.提升公众食品安全的科学素养。立足食品安全消费知识教育,运用媒体力量提升公众防范食品安全风险能力。聚焦社区群众,充分利用电视广播与互联网等新型载体,丰富传播形式,增强大众传媒的食品安全消费知识传播效果。政府、市场、社会共同参与,从源头上减少食品安全虚假信息的制造与发布群体。政府相关部门应展开或委托第三方机构经常性地调查公众食品安全科学素养并分析典型的非理性心理与行为,发布调查报告,用典型案例引导公众准确认识食品安全问题。

本文来源于:中国社会科学报http://www.cssn.cn/

原文链接:http://www.cssn.cn/gd/gd_rwhd/gd_ktsb_1651/jndxsoaqdxyjyyjcgzs/201812/t20181228_4802882.shtml