作为一名高校教师,我始终认为,育人不仅是传授知识,更是要为学生搭建通往梦想的桥梁。在帮助学生就业、指导学科竞赛与推动学科建设的过程中,我有幸见证了许多成长与突破,这些故事如同一颗颗“芯片”,存储着我们共同奋斗的印记。

厚植家国情怀,锻造国防科技尖兵

2012年,我在江大成立先进集成电路设计实验室时,就立志要将芯片设计与国家需求深度融合。2016年12月,实验室收到某单位的紧急任务:4个月内研制某重大工程控制系统核心芯片。面对项目极高的可靠性要求,我和学生们熬夜翻项目书,啃指标、设计架构,编代码,调程序,终于按时完成了委托任务,顺利按节点进行流片。直到2021年上半年,搭载该芯片的控制系统成功应用,合作方反馈芯片表现优秀,我们悬了几年的心才终于落地。该合作单位评价我们:“展现了IC设计人技术精湛、敬业担当的形象”。

近年来,实验室聚焦后摩尔时代的RISC-V处理器、存算一体芯片等前沿领域,深度参与多项江苏省重点科技计划、科研项目,在相关领域形成了较为完备的知识产权体系。更让我自豪的是,实验室自建立以来保持研究生初次就业率100%的优异成绩,就业质量获得多方认可,形成“研以致用、强芯报国”的良性循环。我深知,学科建设的意义,就在于为国家培养“扛得起卡脖子难题”的硬核人才。

深耕产教融合,赋能区域产业发展

我结合自身在产业的多年集成电路设计和项目管理经验,注重教学内容、教研环境和社会需求接轨,提高团队研究生工程实践能力和就业竞争力,依托长三角集成电路产业集聚优势,构建了“项目驱动-技术转化-人才输送”的协同机制。与某集成电路设计上市公司通力合作,获江苏省科学技术奖三等奖;与无锡某知名微电子企业开展通信电源芯片研发,获中国商业联合会科学技术一等奖。让我颇感欣慰的是,2022年,实验室研究生集体获得了江南大学陈尧祥集体奖学金。

为解决企业人才缺口,我创新“实验室直通车”模式,邀请知名企业来实验室招聘,仅某科研单位及下属企业就留用10多名研究生,多人成为技术尖兵。还记得去年,实验室某同学迟迟找不到满意的工作,一度陷入焦虑。她专业基础扎实,却因缺乏面试机会而迷茫。我得知后,立刻联系到苏州一家新成立的企业研发中心,研发中心负责人亲自来到实验室面试。该同学凭借过硬的实力当场被录用。收到她兴奋的消息时,我真切感受到作为教师的价值。

构筑创新生态,培育行业未来力量

2022年10月的一天,我在实验室加班时收到一封邮件,21级本科生希望我担任他的大创导师,指导参加集创赛。当时我刚带领学生获得集创赛国赛奖,创下本校本科生国家级奖项的新纪录。看着学生字里行间的期待,我欣然同意。后来,那个长头发、又瘦又高的小伙子常来实验室交流,最终他的大创项目以国家级优秀结题。2023年11月的一天,我正在赶项目汇报,微信突然弹出学生的提问。原来是参加嵌入式FPGA竞赛的学生遇到技术难题,且因临近提交时间而焦虑不安。我放下手头工作,陪他梳理技术难点、调整汇报思路,一聊就是1个多小时。最终,他捧回了国赛奖,还带动身边同学一起学习。那一刻我意识到,竞赛不仅是技术比拼,更是培养学生自信心与领导力的契机。

为了让更多学生感受科创魅力,我牵头创立了集成电路设计俱乐部。到如今俱乐部成员发展到100多人,我们形成了“以赛促学、产学联动”的实践体系。2020至今,我作为指导教师指导学生获得教育部A类赛事奖项:全国一等奖2项、全国二等奖3项、全国三等奖3项、分赛区奖18项。当看到学生们在赛场上自信展示作品,听到他们分享“从比赛中学会团队协作与技术攻坚”时,我知道,这颗科创的种子已在他们心中生根发芽。

从帮助学生叩开职场大门,到带领他们在竞赛中突破自我,再到为国家芯片事业筑牢人才根基,这些年的每一步都浸透着汗水,却也充满了感动。未来,我将继续以“芯”为笔,在育人的画卷上书写更多关于坚持、创新与担当的故事,为破解“卡脖子”难题输送更多生力军。

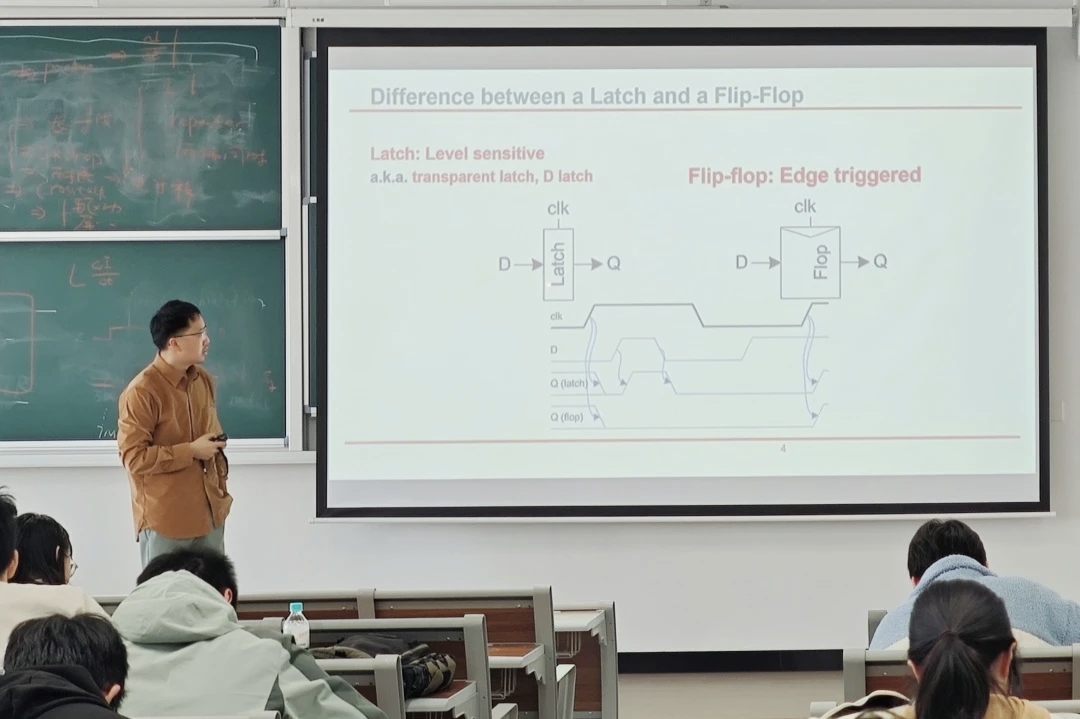

虞致国老师课堂教学

虞致国老师与学生合影

(更多内容请扫描二维码获取)