近日,2025年江苏省研究生新兴光电子器件科研创新实践大赛决赛在苏州大学顺利举行,来自江南大学集成电路学院研究生团队成员高远、王成林、邵康伟在南海燕副教授指导下,凭借项目“基于相变调控的二维材料宽光谱智能光电器件”荣获一等奖。该研究通过创新性的相变机制和界面调控技术,实现了宽光谱(447-1550 nm)自驱动探测、微秒级高速响应及神经形态视觉模拟,为人工智能视觉芯片和低功耗光通信系统提供了新一代硬件解决方案。研究成果发表于《ACS Applied Materials & Interfaces》《Surfaces and Interfaces》《Applied Physics Letters》等高水平期刊,并获多项发明专利授权。

本次大赛是以光电行业需求为导向,强化研究生创新实践能力,全面提升研究生教育水平及科研服务地方经济能力的竞赛。大赛由江苏省工学2类研究生教育指导委员会主办,苏州大学承办,中国光学工程学会和江苏省光学学会指导。经过初赛和复赛的激烈角逐,来自江南大学、南京理工大学、复旦大学等高校的36支队伍顺利进入决赛。集成电路学院参赛队伍精心备赛,沉着应对,经过现场答辩和专家评议环节,最终脱颖而出,荣获一等奖。

传统光电器件在光谱范围、响应速度和功耗方面存在瓶颈,难以满足人工智能和大数据技术对高速、低延迟数据传输的需求。本项目聚焦二维材料的相变机制,通过改进工艺方式、构建同质结等方式,解决了光谱窄、响应慢、功耗高等问题,为光电混合通信和神经形态计算开辟新路径。

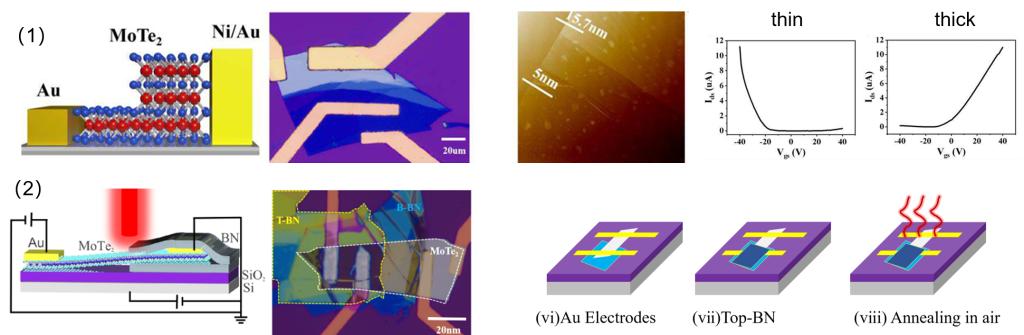

一是机制研究,二维材料相变机制创新。项目系统归纳了可相变二维材料的分类及相变机制(包括应力、激光、离子掺杂和电场诱导)。MoTe₂因2H与1T'相间最低能垒(~35 meV),成为相变应用的理想材料。通过氢等离子体图案化诱导MoTe₂从半导体相(2H)向半金属相(1T')精确转变,显著降低接触电阻,并优化载流子迁移率。

二是工艺突破,衬底与电极技术革新。对SiO₂基底进行温和等离子体处理,增加Si-O悬挂键,减少界面缺陷。这使得MoS₂/BP异质结在1550 nm近红外响应度提升1000倍,偏振比从0.18优化至0.51。采用lift-off工艺构建嵌入式电极,消除160 nm电极尖峰,抑制费米能级钉扎,实现范德华接触。这提升了ReS₂器件的电导调控灵活性。创新拉伸平台技术,突破光刻极限,制备短沟道器件。

三是器件创新,同质结与异质结性能跃升。利用厚薄材料与非对称电极构建MoTe₂同质结,厚层区呈n型、薄层区呈p型,实现447-1550 nm宽光谱自驱动探测。除此之外,使用h-BN半封装调控掺杂构成MoTe₂同质结,封装一半区域后,在空气中退火15分钟,未封装区域吸附氧气与水分子,形成p型掺杂,而氮化硼封装区域保持双极性,进一步将探测率提升至1×10¹¹ Jones。垂直电极设计的“斑马纹”结(相界面垂直于电极),得益于1T‘相碲化钼的高载流子迁移率与纵向的微弱相间势垒,该器件打破响应度与速度的制衡,响应度提升5倍,响应速度加快5个数量级。调控MoTe₂相变区域(电极区、结区或全区域),优化MoTe₂/MoS₂异质结性能。电极区相变实现更快响应,全区域相变则获得更高响应度。

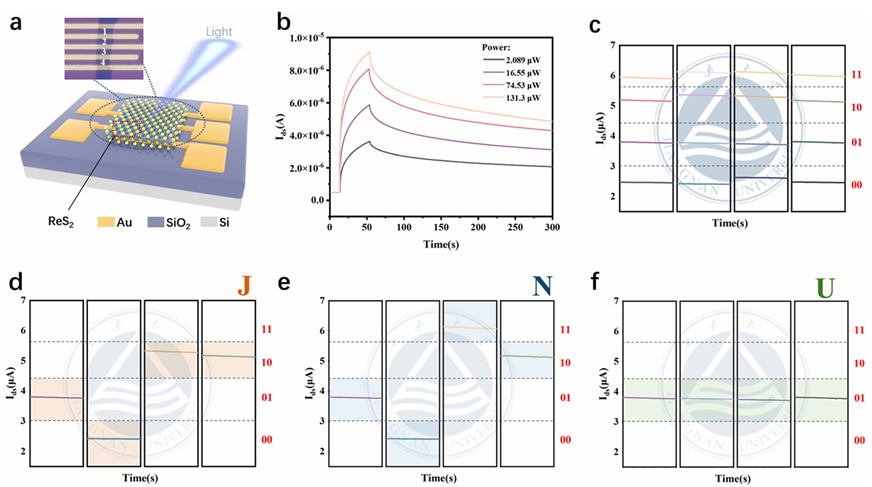

四是功能实现,智能感知与神经形态应用。项目将光电探测拓展至光通信和神经形态计算。ReS₂光电突触器件通过嵌入式电极实现光/电双调制,模拟生物视觉信息处理:(a)波长依赖电导调控(447/520/637 nm)完成颜色-灰度映射。(b)构建人工神经网络,MNIST手写数字识别准确率达90.7%。(c)实现ASCII字符多级光存储,应用于近红外光通信(如江南大学缩写“JNU”二进制信号传输)。

获奖合影

PN同质结,厚薄MoTe₂同质结与半封装MoTe₂同质结

光电混合通信应用:ReS₂阵列对“J”“N”“U”ASCII码编码实现及光信号转换