近期,我校生物工程学院陈修来教授团队在一碳化合物生物利用方面取得重要进展,研究成果“Construction and extension of the SM cycle for synthetic one-carbon compounds utilization”正式发表于Chemical Engineering Journal。

利用一碳化合物(C1)进行生物制造是实现可持续生物经济的重要策略之一。目前,为提升C1化合物的利用效率,研究者们采取了多种策略,包括:筛选高效的C1固定酶、设计新的C1固定途径以及构建高效的C1固定微生物细胞工厂。然而,上述研究主要集中于单一类型C1化合物的利用,如CO2/HCO3⁻、甲醇、甲醛或甲酸盐等,而对CO2与甲醛协同利用的研究较少。因此,基于C1化合物共利用的理念,重新设计或从头构建新型人工CO2与甲醛固定途径,有望为C1资源化利用提供新见解,进一步拓展其应用前景。

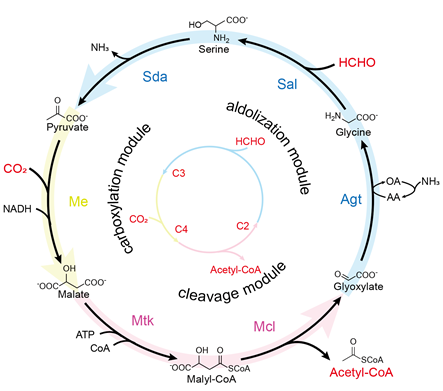

陈修来教授团队针对当前不同C1化合物共利用效率较低、难以充分发挥其应用潜力的问题,设计构建了一种新型的C1固定途径——丝氨酸醛缩酶/苹果酸酶(SM)循环。首先,通过编程设计二氧化碳固定羧化反应、甲醛同化醛缩反应及生成乙酰辅酶A的裂解反应,结合代谢逆合成分析设计了SM循环,并计算其吉布斯自由能值及最大最小驱动力(MDF),确认SM循环热力学的可行性。接着,通过招募筛选路径酶,实现SM循环的模块化构建,并整合三个模块实现一锅法从CO2和甲醛合成乙酰辅酶A;通过关键酶的工程改造和反应体系的调控优化,最终得到SM循环3.0版本,其C1利用速率达到30.2 nmol/min/mg蛋白。随后,采用“即插即用”的策略对该循环进行编程,通过引入不同的碳链延伸模块,将SM循环的产物乙酰辅酶A转化为多种C3化合物(如丙酮酸、3-羟基丙酸和丙酰辅酶A)和C4化合物(如琥珀酸、富马酸和琥珀酰辅酶A),实现了从CO2和甲醛合成多样化的C3和C4化合物。最后,在5 L发酵罐中验证了SM循环的体内应用潜力,其合成丙酮酸和琥珀酸的C1利用速率分别达到34.5 mg/gDCW/h和35.8 mg/gDCW/h,超过了微藻和蓝细菌的利用效率。综上所述,本文设计并构建了一种全新的固碳路径SM循环,为碳负生物制造提供了高效、灵活的平台。

陈修来教授为论文的通讯作者,我校2023级博士生张健为第一作者。上述研究得到了国家自然科学基金(22378166)、中央高校基本科研业务费专项资金(JUSRP622001)、江苏省研究生科研与实践创新项目(KYCX24_2583)等项目的资助。

近年来陈修来教授团队长期从事一碳化合物生物捕集、转化与利用研究,在系统开展一碳化合物生物利用方面取得了系列创新成果。相关研究成果已发表在Nature Catalysis (2021)、Nature Communication (2020)、Energy & Environmental Science (2024)、Chinese Journal of Catalysis (2024)、Chemical Engineering Journal (2025,2024)等本领域权威期刊。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.165269

图形摘要