近日,教育部人工智能国际合作联合实验室、康养智能化技术教育部工程研究中心的孙俊教授、毛力教授团队与江南大学食品学院王周平教授、吴世嘉教授团队,在AI+食品安全检测方面合作的成果“Machine learning assisted CRCA multi-color fluorescent droplet imaging for high-sensitivity simultaneous detection of Maillard hazards”正式发表于Cell子刊iScience。

开展高效快速的食品安全检测与评估是保障公众健康的重要环节,尤其在高温加工食品中,美拉德反应常伴生多种风险危害物,如丙烯酰胺(AAm)和晚期糖化终末产物(AGEs),它们对于人体健康构成了潜在威胁。发展这类危害物的快速检测有助于提升食品加工工艺的安全性,并保障消费者安全。但是传统食品检测方法不仅效率低而且流程复杂难度高。人工智能算法的整合应用成为攻克该技术瓶颈的关键路径。

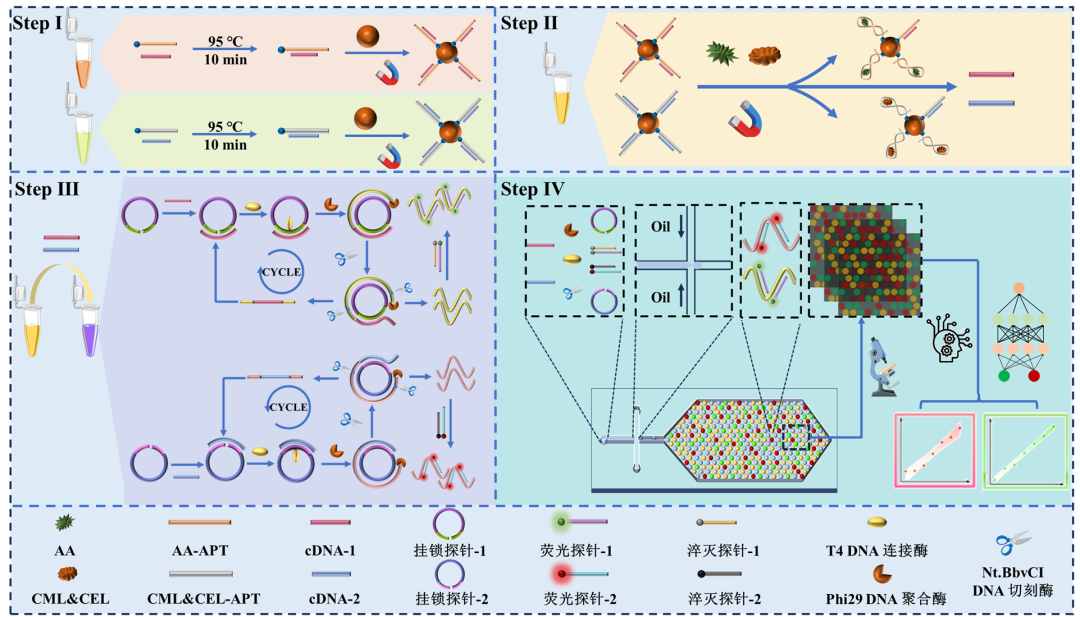

▲图形摘要

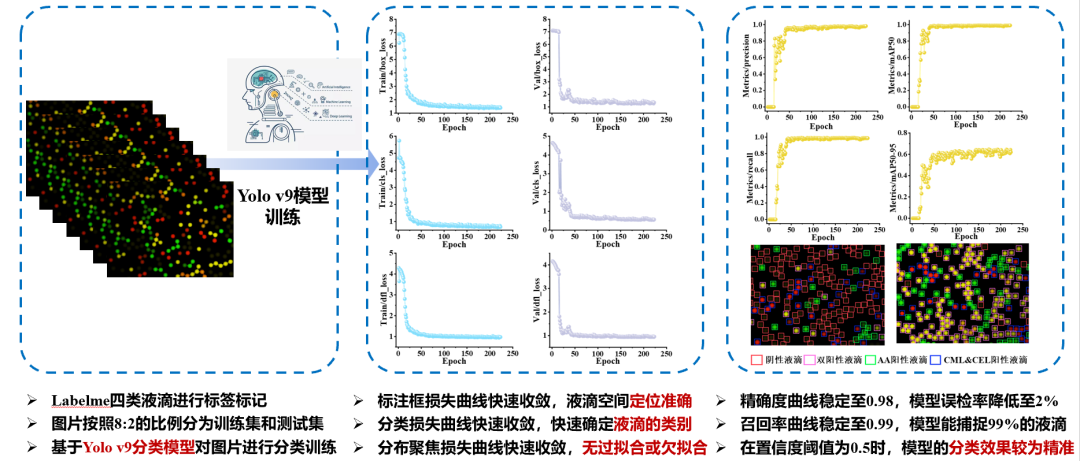

该研究开发了一种基于机器学习的循环滚环扩增(CRCA)多色荧光液滴成像方法,用于高灵敏度同时检测AAm和AGEs。该方法利用适配体识别靶标并触发CRCA信号放大,液滴微流控技术则将反应封装于微液滴中并获取红绿双荧光信号。采用深度学习目标检测模型自动识别和分类荧光液滴(如单阳性红/绿液滴和双阳性黄液滴),显著提升分析效率,将处理时间从传统方法的3分钟/图缩短至1.4秒/图;同时,利用随机森林回归模型,以阳性液滴比例和荧光强度为双参数预测目标浓度,实现检测限低至10 fg/mL和7个数量级的宽线性范围。这种人工智能驱动的方法解决了传统液滴成像中的主观阈值和多维数据解析瓶颈,在真实样本(如饼干和面包)中回收率达95.32%,验证了其高准确性和实用性,突显人工智能在提升生物检测速度、精度及灵敏度方面的关键作用,为食品安全监测提供了高效解决方案。

▲图形摘要

人工智能与计算机学院依托康养智能化技术教育部工程研究中心的建设工作,与包括食品学院、生物工程学院在内的江南大学优势学科长期在“人工智能+”方面开展深度合作,用人工智能先进技术优势打破传统食品科学、生物工程等领域技术瓶颈。利用人工智能技术创新提升传统食品和生物工程技术效率,解决检测周期长、成本高、覆盖范围有限等痛点问题,实现降本增效的战略目的。更在于通过风险预判、标准化建设,为食品科学与生物工程发展提供长期可持续的技术底座,最终实现保障食品和生物工程技术高速高效发展的核心目标。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.113212