近日,机械工程学院王利强教授研究团队分别在国际著名期刊《Advanced Functional Materials》和《Advanced Composites and Hybrid Materials》发表题为“Self‐Powered Wood Aerogels for Efficient Air Filtration via Cell Wall Nanostructural Reconfiguration and Diatom‐Inspired Silicification”(IF:19,doi.org/10.1002/adfm.202516730)研究论文和“Advances in particulate matter filtration via output-oriented triboelectric nanogenerators: from energy harvesting to system integration” (IF:21.8,doi.org/10.1007/s42114-025-01433-8)综述论文。提出了一种兼具高机械鲁棒性与稳定电荷保持能力的木基气凝胶过滤系统,为可持续自供电空气净化与智能监测提供了新的材料设计策略。论文第一作者为本学院博士生王飞杰。

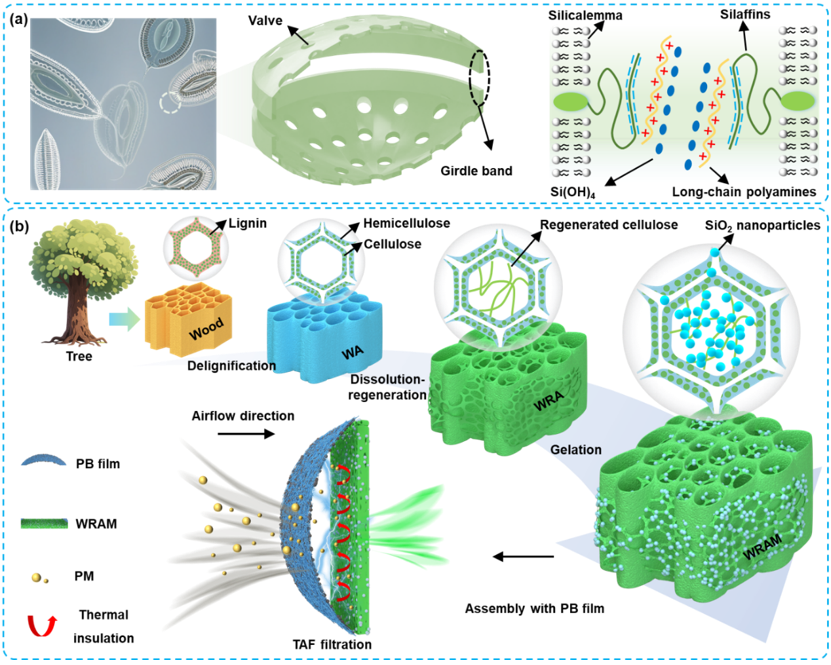

随着工业化的加速发展,空气中细颗粒物污染已成为全球范围各类食品、药品以及精密加工过程和人类健康的重大隐患。传统石油基空气过滤材料虽具高过滤效率,但普遍存在高压降、低透过性、不可降解、稳定性差等问题,难以兼顾性能与可持续发展。此外,这类材料依赖静电驻极提升捕获效率,但易受湿度与温度影响。针对上述瓶颈,研究团队以天然木材为模板,采用选择性去木质素化、离子液体溶解-再生及仿生二氧化硅原位矿化的多级调控策略,实现了细胞壁纳米结构重构与界面能级调控。该方法保留了木材取向纤维骨架,构筑出具有分级多孔结构、可调介电性能及优异力学强度的木基摩擦电气凝胶(WRAM),显著提升了材料在湿热环境下的稳定性与循环耐久性。

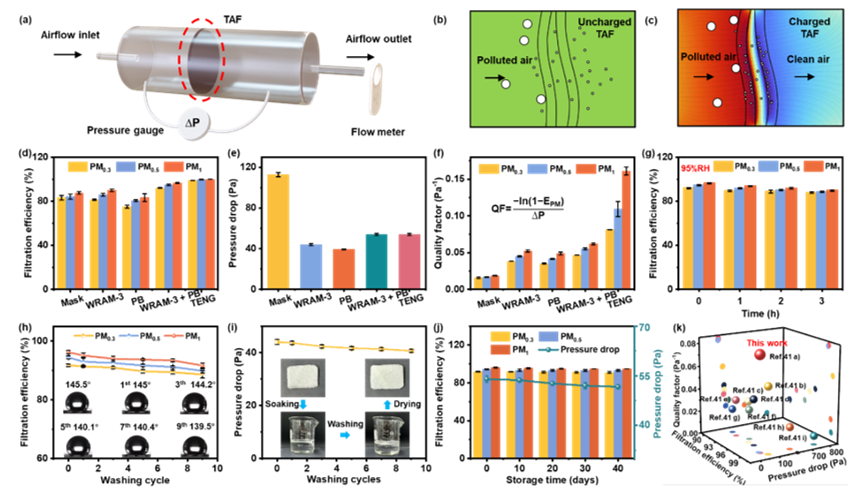

研究结果显示,WRAM对PM0.3去除效率高达98.75% ± 0.08%,远超多数商用滤材,其压降仅53 Pa,实现高过滤效率与低能耗平衡。同时,材料在60%压缩应变下仍保持90%以上形状恢复率,表现出优异的力学鲁棒性与结构弹性。得益于硅藻仿生矿化构建的二氧化硅网络与纤维素氢键体系的协同作用,WRAM展现出卓越的热稳定性、阻燃性和隔热性能,可在高湿、高温及多次循环条件下稳定工作。更为重要的是,摩擦电信号经柔性电极采集后,可结合深度学习算法与呼吸特征识别模型,实现多模态信号的识别,展示出在实时、无创呼吸监测领域的巨大潜力。相比传统传感系统,该木基摩擦电平台无需外部供能,可在自然气流下自发产生信号,体现了绿色能源驱动的智能监测理念。

该研究在材料体系设计上实现了从“结构仿生”到“功能突破”的跨越,并在摩擦电学与环境工程交叉领域取得重要突破。其提出的“纳米结构重构与硅藻仿生矿化”协同策略,为解决传统过滤材料在高效过滤、可持续制造与多功能集成间的矛盾提供了新范式。研究成果为构建可降解、自供电、高性能空气净化系统提供了思路,也为可穿戴健康监测与极端环境空气过滤开辟了新的方向。

图1 基于细胞壁重组与硅藻仿生矿化启发合成WRAM的示意图。

图2 WRAM空气过滤性能分析。