晨露未晞,江苏泰州广袤的稻田铺展着无垠的绿意。在这片孕育丰收的土地上,来自江南大学人工智能与计算机学院“智翼芸乡”实践团暑期深入田间,聚焦植保无人机这一智慧农业技术,通过调研、科普与技术探索,架起科研与田野的桥梁。

调研:跨越实验室与田间的认知鸿沟

农业农村部《2023 年数字农业发展报告》显示,植保无人机(一种集成智能导航系统与高压雾化喷头、专为农林作物精准施药设计的智能装备)作业效率是人工的30倍,能将农药利用率提升40%。但实践团了解到,在长江中下游平原稻麦主产区这项技术的推广似乎仍存瓶颈。

带着这样的疑问,实践团成员们踏田埂、访农家,对30位农户进行深度访谈,发现“喷雾器+人力”的传统模式依然占据主流,约七成农户仍在承受着施药不均、效率低下乃至人员中毒风险的重压。

谈及无人机,乡亲们的眼神里交织着好奇与踌躇。“租一次的费用,够我干好几天活儿了!”——高昂的成本,是横亘在前的第一道坎;“那玩意儿金贵,摆弄不来,弄坏了咋赔得起?”——技术的复杂性,让习惯简单操作的普通农户望而却步;“飞那么快,药能打匀?虫子能打透?”——对效果的疑虑,深埋心底。

更值得深思的是一些认知上的“偏航”。部分乡亲虽然认可其喷药能力,却误将其视为“万能喷洒器”,期待它能替代抽水机进行高空灌溉。这些朴实的困惑与误解,恰恰精准指向了技术推广中亟待廓清的认知迷雾:植保无人机的优势和特点在哪里?它最能施展拳脚的舞台又在何方?

破疑:把 “移动课堂” 开在田埂上

针对调研发现的核心认知误区(如灌溉功能混淆)与普遍疑虑(效果、安全),实践团以无人机为教具开展系列科普活动,覆盖5个村落、87位农户:

现场演示释疑虑。“看!它飞得多稳!”无人机“嗡”地升空,悬停、绕着稻丛画圈、喷药雾像撒珍珠似的,90% 参与农户认可其作业效果。

通俗释义解难题。“不用咱自己飞!”有乡亲急着问操作,同学举着北斗导航的示意图解释:“就像给它装了 GPS,专业团队来操作,咱等着看效果就行!”大半乡亲听完说:“那可以试试!”

安全口诀强意识。同学们编了段顺口溜:“口罩捂严别偷懒,站在上风头最安全,远离电线避着雨,机器常查不淘气!” 大爷大妈们跟着念,笑着说:“这真好记!”

深耕:从田野问题到研究课题

热闹过后,同学们在笔记本上画了个大大的问号:无人机能不能更“懂”庄稼?比如大豆叶子滑,药总往下掉;水稻里的钻心虫藏得深,得使劲打透 —— 这些细节,实验室可学不到!

通过查阅学术论文,实践团成员们发现现有研究已十分充实:计算机视觉技术赋能无人机初步识别作物类型,多光谱成像技术助力发现肉眼难辨的病虫害早期症状。这些技术如同点亮了无人机的“感知之光”,推动植保作业向更高阶的精准化迈进。

然而,要让无人机真正成为“田间智慧卫士”,当前系统的核心短板在于缺乏综合根据农田墒情、作物长势、病虫草害发生程度等实时动态信息,即时生成并优化施药决策的能力。这如同医生仅能开具固定药方,定期复查,不能“随身陪护”。

为此,实践团成员们已然忙碌起来:一是给庄稼 “建档案”, 系统构建数千条水稻、大豆的 “秘密档案”(比如叶子有多厚、啥时候爱生虫)夯实智能化的根基;二是让植保无人机更“聪明”,让它能根据庄稼情况调整药量,就像医生给病人开药方那样精准。这些基础性工作虽属“万里长征第一步”,却为未来锻造能“察株观色、按需施药”的智能系统,埋下了坚实的基础。

摸清障碍、科普解惑、锁定课题——在泰州的田野实践为“智翼芸乡”团队上了生动一课。他们不仅看清了植保无人机落地的现实瓶颈,更将精准施药这一关键痛点带回实验室。聚焦作物特性数据库与智能算法研究,这群年轻人正努力为无人机的“智慧大脑”注入新动能,期待未来科技之翼能精准护航每一株禾苗,为端稳“中国饭碗”贡献智慧力量!

实践团合影

实践团合影

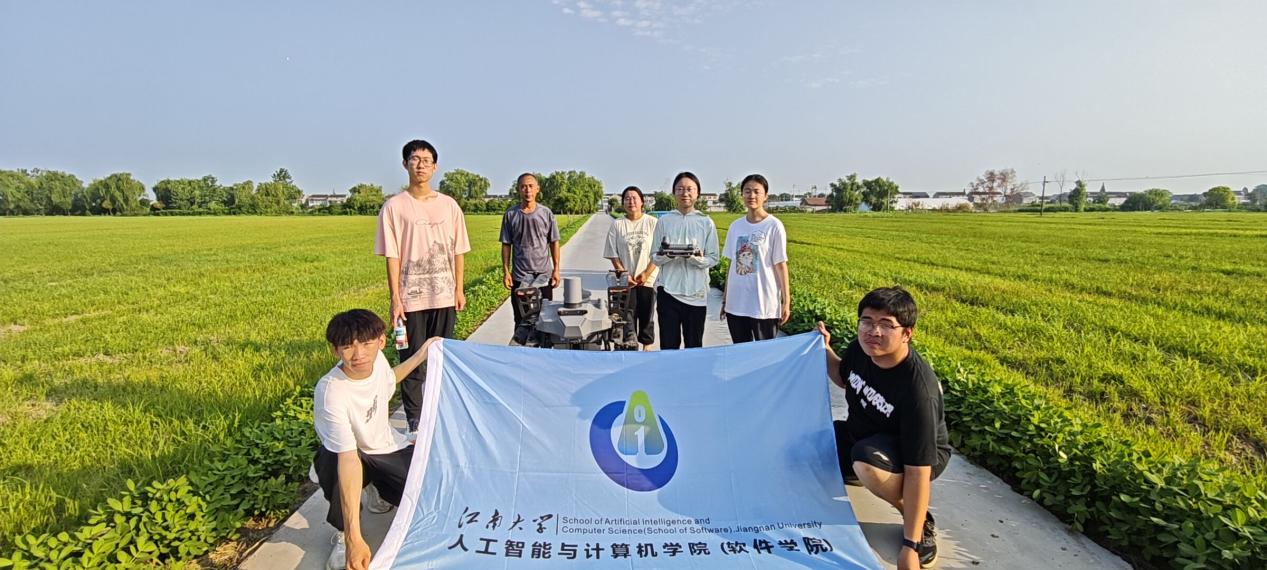

实践团成员深入田间调研

实践团成员为乡亲们拨开技术迷雾

实践团成员查阅论文