【中国食品报10月15日】近年来,随着“健康中国2030”规划纲要推进,食品产业加速向“安全可追溯、营养精准化、制造智慧化”转型,但传统食品专业人才培养中“重理论轻实践、重单一学科轻交叉融合”的问题日益凸显。江南大学食品学院作为国内食品高等教育的标杆,以“一核三驱四支撑”为改革框架,将科教融汇贯穿人才培养全链条,走出了一条“科研反哺教学、产业牵引创新”的特色路径。

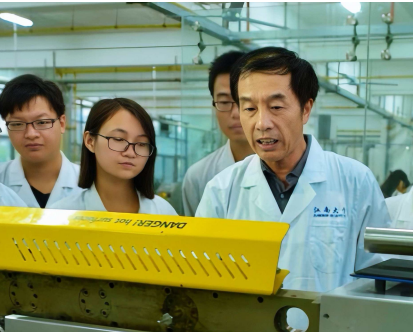

中国工程院院士、江南大学食品学院教授金征宇(右一)指导开展课题研究

重构课程:“食品+X”矩阵打破学科壁垒

“过去,学生在课堂上学的是标准化的工艺原理,到企业面对的却是个性化的生产难题。”食品学院分管就业负责人在接受记者采访时坦言,改革前食品专业课程与产业需求存在明显“时滞差”,毕业生入职后普遍需要经过一段时期的培养才能胜任核心技术工作,他们在“实战能力”方面的表现与一些领先企业的期望之间存在差距。

针对这一痛点,食品学院首先从课程体系入手,构建“食品+X”跨学科课程矩阵。在保留《食品化学》《食品工艺学》等核心课程基础上,新增《食品营养学》《营养与健康大数据》《食品资源与环境》等多门交叉课程,将“食品营养与健康”“功能性食品研发”“食品质量与安全控制”等产业急需模块纳入必修或选修课程中。同时,食品学院大力打造虚拟仿真教学平台,构建“沉浸式—交互式—探究式”一体化教学体系。“我们联合益海嘉里外高桥工厂和汇福粮油泰州油脂工厂开发了‘油脂工艺学实验’虚拟仿真课程。利用虚拟现实手段,根据油脂工厂实际布局搭建模型,1∶1还原再现了预处理、脱胶、中和碱炼、脱色、脱臭、氢化和包装等操作过程。学生通过3D建模模拟生产线,解决了传统油脂加工教学的诸多难题溯源流程,这种‘课堂即车间’的教学模式,让理论知识落地更快。”负责虚拟仿真课程建设的张老师介绍道。

科教融汇:“产业导师”共育实战人才

科研平台向本科生开放,是食品学院科教融汇的另一项关键举措。依托食品科学与资源挖掘全国重点实验室、粮食发酵与食品生物制造国家工程研究中心等国家级平台,食品学院开展本科生科研启航活动,要求大三学生加入导师科研团队,参与真实产业课题研究。在校企协同方面,食品学院采用“董事单位+项目制”合作模式,聘请董事单位高级技术人员担任“产业导师”,邀请产业导师参与制定人才培养方案,在校企合作项目中,由校企双导师共同指导学生攻关企业技术难题。董事单位每年定向招聘江南大学食品学院毕业生百余人,其中大多数已成为企业技术骨干和中坚力量。

为保障改革落地,食品学院还重构了人才评价体系,将“科研参与度”“成果转化贡献”纳入学生综合评价,本科生发表高水平SCI论文、获得发明专利授权或参与实战型产业项目,都有了清晰的“积分路径”,为创新人才铺设了成长“直通车”,让综合评价的“干货”更多、成色更足。数据显示,改革实施5年来,食品学院毕业生入职世界500强及行业龙头企业比例大幅提升,企业满意度达96%;学生以第一作者发表SCI/EI论文百余篇,参与申请专利500余件,上百个基于科研项目的科研成果成功落地大健康企业。

未来展望:培养全球视野的卓越食品人才

食品行业的特殊性在于,既需要严谨的科学思维保障安全,又需要贴近产业的实践能力推动创新。”食品学院党委书记傅莉莉表示,下一步,学院将继续深化科教融汇,联合“一带一路”高校食品教育科技联盟成员单位,共建全球食品创新平台,让更多学生在解决全球食物安全、营养健康等问题中成长,为大健康产业培养更多“懂科研、会实践、有担当”的卓越人才。

如今,在江南大学食品学院的实验室里,“营养健康型生湿面制品开发”“淀粉基珍珠粉圆开发”“葛根系列植物饮品开发”“冻干燕窝银耳羹研究”等课题仍在紧锣密鼓推进,这些带着“产业温度”的科研项目,正不断为食品高等教育改革写下生动注脚。

本文来源:中国食品报https://www.cnfood.cn/electronic?qdate=2025-10-15&index=0

原文链接:https://www.cnfood.cn/article?id=1977705504361779202